ここを抜けないと研究室に入れません。エアシャワーです。

ここでは当研究室で製作しているフェムト秒自己モード同期クロミウム:フォルステライトレーザーシステム の紹介をしています。

もともと1270 nmで発振する赤外レーザーですが、その第二次高調波(635 nm)である可視光を実験に利用します。パルス幅は非常に短くて、26フェムト秒ぐらいです。

(2001/03/28更新)

うちも合成化学コースのはずなんですけど、こんなもの作ってます...

ここを抜けないと研究室に入れません。エアシャワーです。

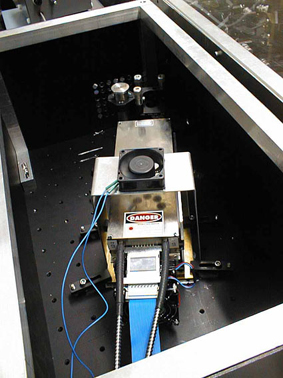

全体図。アルミ製の箱に入ってます。レーザーは箱が命!このレーザーはクリーンルームに置いてあるので、写真のように給食当番のようなかっこうで作業をしなくてはなりません。

右の大きな箱がCr:Fレーザーでその左隣の小さな箱がNd: Vanadateレーザーです。

半導体励起Nd:VanadateレーザーのCompass君(左図)は引退しました。今はMillenia IR君(右図)になりました。ポンプエネルギーは少なくてすむし、パルス幅は狭くなるしいいことばかりです。

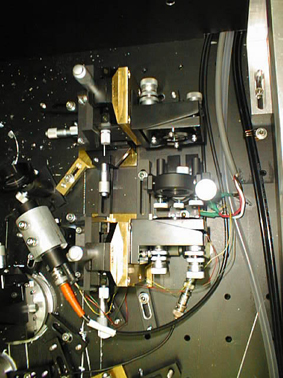

Cr:Forsteriteのロッドとその周りの凹面鏡。発光源であるロッドは-10°c(最近は-6°c)に冷やして使います。いわゆる氷の心臓部というやつだね。冷却にはペリチェ素子が使われ、霜が降りないように窒素パージしてあります。

パルス圧縮用プリズム対。これがないと自己モード同期は起こりません。プリズムの材質はSF6と呼ばれるガラスで、ビームはプリズムにブリュースター角で入射します。鏡餅とゴム製のアヒルも写ってますが、レーザーとはあまり関係がありません。

キャビティダンプ用のブラッグセルとその周りの凹面鏡。ブラッグセルとはいわゆる音響光学素子のことで、音波により屈折率の違う格子をつくり、そこでビームをブラッグ散乱させてパルスをレーザー外に取り出します。

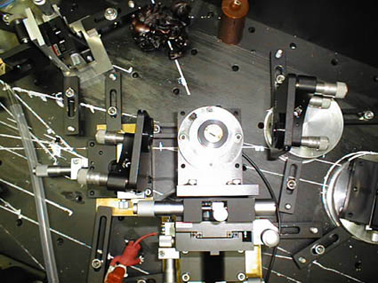

もともと Cr:Fレーザーは1260 nmで発振する赤外線レーザーです。でもこのまんまじゃつまんないので第二次高調波発生により波長を可視光である630

nmに変換してから実験に用います。写真は第二次高調波発生用の非線形結晶(LBO)と集光用レンズのホルダーです。LBOとはLiB305のことで、ひらたく言ってしまうと塩の結晶みたいなものです。水に溶けます。見てのとおりレンズホルダーはかなり高価なものを使用してますが、期待していたような精度は出ませんでした。もっと安物でよかったなあ。

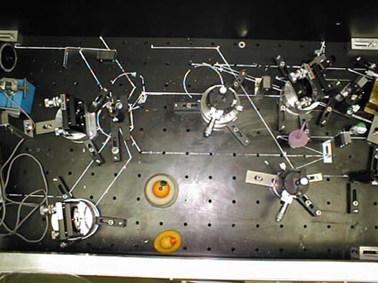

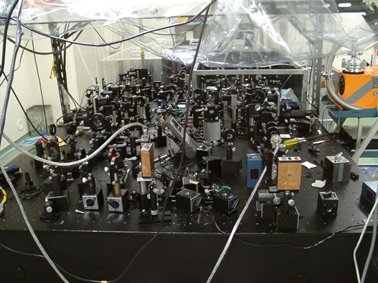

Cr:Fレーザー用測定系です。今のところポンププローブ信号、フォトンエコー、過渡回折格子の測定等ができます。