- 日本語

- |

- English

先輩からのメッセージ

- HOME

- 合成化学コースについて

- 先輩からのメッセージ

卒業生からのメッセージ

森野 裕介 (もりの ゆうすけ)

・福井研究室 (2013年(学士)、2022年(博士:社会人ドクター))

・現在の所属: 電池事業に関わる民間企業

学生時代の研究テーマは?

電池技術委員会賞を受賞

有機半導体材料を用いた、トランジスタと呼ばれる電気化学デバイスの動作原理や機能の解明に関する研究に取り組んでいました。特に、原子・分子といった「微視的な構造」と、デバイス性能といった「巨視的な特性」との関係に着目し、目に見えない微小な分子構造の違いが、どのように性能に影響を及ぼすのかを探究していました。「何を、どのように調べるべきか」といった課題を見出し、試行錯誤を重ねながら進める研究の楽しさや、成果を得たときの達成感を実感できるテーマでした。

現在の仕事について

電池の研究・開発に携わっております。電池は、私たちの生活のあらゆる場面で利用されている、最も身近で広く普及した電気化学デバイスの一つです。しかし、その中には未解明な領域も多く残されており、さらなる高性能化への需要も尽きることがありません。現在は数ある電池の中でも「全固体電池」の材料や製造プロセスの研究・開発に従事しています。全固体電池とは、電解液を用いず、すべて固体材料で構成される電池であり、高い安全性に加え、長寿命・高エネルギー密度が期待される次世代型電池です。これまでにない安心・安全な電池の社会実装を目指し、日々研究に取り組んでいます。

合成化学コースで学んだ経験は現在どのように活きていますか?

国プロ参画時にノーベル賞受賞者の吉野彰さんと

これまでの研究生活の中では、民間企業での研究活動だけではなく、国家プロジェクトへの出向など、刺激的な毎日を過ごしています。現在の仕事では、学生時代とは全く異なる電気化学デバイスを対象としていますが、「何を、どのように取り組むか」といった課題を自ら見出し、解決・改善していくプロセスは非常に重要です。学生時代に失敗を重ねながら試行錯誤した経験や思考の積み重ねが、今の業務に確実に活きていると実感しています。

Lee Donghyeon (い どんひょん)

・新谷研究室 (2020年(学士)、2025年(博士))

・現在の所属: LG Chem Petrochemical Research Institute (Korea)

学生時代の研究テーマは?

卒業式の日新谷先生と

学生時代の研究では、PdやNiを中心金属とする有機金属触媒を用いた有機ケイ素化合物の変換および合成法の開発に取り組みました。有機ケイ素化合物は近年、創薬や機能性材料の分野で大きな注目を集めています。しかし、天然には存在しないため人工的に合成する必要がありますが、その合成法は依然として限られています。私は有機金属触媒を駆使することで、合成可能な有機ケイ素化合物の範囲を広げ、とりわけ創薬分野において高い価値が期待される含ケイ素環状化合物の効率的な合成法を開発しました。

現在の仕事について

現在、LG Chemの石油化学研究所に所属しており、重合、触媒、工程技術を基盤にポリオレフィン、スチレン系樹脂、高吸水性樹脂など既存製品の競争力強化および新製品の開発に向けた研究開発に取り組んでいます。私が所属しているチームでは、有機金属触媒を用いた高機能・環境対応型素材の研究開発を行っており、触媒のデザインからスケールアップ、量産に至るまで、製品開発の全工程にかかわっています。私自身もその一員として、日々チャレンジしています。

合成化学コースで学んだ経験は現在どのように活きていますか?

現職でも合成化学をベースにした研究を行っており、特に有機金属触媒を扱っていることから合成化学コースで学んだ知識やスキルは100%以上活かされていると思います(笑)。実際、入社後すぐのことでしたが、隣のチームの先輩が私の学生時代の論文を参考に実験を行い、その結果についてディスカッションをしに来てくれたこともありました。学生時代に身につけた専門性が、社会に出ても即戦力として活かせていると感じます。

合成化学コースに進学してよかったことは?

2024研究室旅行

少し陳腐に聞こえるかもしれませんが、「合成化学をとことん学べたこと」です。今まで合成されたことのない物質を自分の手で創り出すことのできることが合成化学の大きな魅力だと思います。その創造性に惹かれて合成化学コースに進学し、今ではその専門性を武器に人々の役に立つ製品を開発する研究員として働けていることを、とても幸運に感じています。また、人と環境にも恵まれていたと思います。情熱的な先生方、頼れる先輩、後輩、また世界トップレベルで戦える研究施設のおかげで、思い切り学び、研究に打ち込めたことも進学してよかったことです。

逆に、大変だったことは?

合成化学に限った話ではありませんが、研究は基本的に思い通りにいかないもので、うまくいかない実験を何度も重ねた時期は正直つらく、精神的にも根気が求められました。ただ、そのような経験を通じて、問題に粘り強く向き合う力や科学的アプローチで課題を解決する力を身につけることができたと思います。その試行錯誤が、実験化学者としての今の自分を作ってくれたと感じています。

玉木 颯太 (たまき そうた)

・草本研究室 (2020年(学士)、2025年(博士))

・現在の所属: 住友化学株式会社先端材料開発研究所

学生時代の研究テーマは?

スイスのバーゼル大学への留学時

カルボン酸を原料とする触媒的有機合成反応の開発に取り組みました。カルボン酸は安定かつ豊富に存在する一方で、反応性の高い活性種を生成するためには高温条件を必要としており、副反応の発生が課題となっていました。本研究では、温和な条件下で効率的に活性種を生成できる触媒を開発し、それを多様な有機合成反応へと応用することに成功しました。これにより、石油資源への依存を低減し、持続可能な物質供給基盤の構築に貢献しました。

現在の仕事について

現在、住友化学株式会社の先端材料開発所に所属し、有機合成を基盤技術とした研究開発に従事しています。特に、新規事業の立ち上げを見据えたテーマに取り組んでおり、基礎的な分子設計から材料特性の評価まで幅広い業務を担当しています。社会課題の解決につながる技術創出を目指し、日々研究に励んでいます。

合成化学コースで学んだ経験は現在どのように活きていますか?

学会での口頭発表賞受賞時

大学院では、化学と物理を融合した研究を推進する未来物質領域に所属しました。そこで物理を専門とする研究者と議論を重ねる中で、異分野ならではの視点や思考法に触れる機会を得ました。この経験は、現在の職場における物理系研究者との共同研究にも活かされており、相手の考え方を理解しながら円滑に研究を進める基盤となっています。

小森 康寛 (こもり やすひろ)

・中西研究室 (2016年(学士)、2018年(修士))

・現在の所属: TOTO株式会社 トイレ部門勤務

学生時代の研究テーマは?

卒業の日に尊敬する中西教授と記念写真

リチウムと空気中の酸素を使って電気を生み出す高エネルギー密度の電池の実現に向けて、その反応メカニズムの解明に取り組みました。電子機器の小型化や電気自動車の走行距離の伸長に向けて高エネルギー密度電池の開発が待たれており、理論上はリチウムイオン電池を遥かに超えるエネルギー密度を持つリチウム空気電池が注目されています。しかし、その当時、反応メカニズムが明らかにされておらず、実際に期待される性能が得られていませんでした。そのような中、私は、電気化学測定や反応生成物の解析を通して、反応メカニズムの解明と電池設計指針の提示に貢献しました。

現在の仕事について

TOTO株式会社に所属しており、新規技術の開発やクレーム品の分析、新商品の企画・開発に取り組んできました。大学で専門とした化学分野はもちろん、微生物・汚れなどの生物分野や電気回路・プログラミングなどの電気情報分野、使いやすさに関する人体工学分野、心地よさに関する感性工学分野など専門にとらわれず多岐の分野に関わっています。また新商品の企画では市場調査などのマーケティングにも関わっており、文理融合の視点で仕事に取り組んでいます。

合成化学コースで学んだ経験は現在どのように活きていますか?

新規技術の開発やクレーム品の分析では専門として深めた化学の知識や分析手法が直接活きていますが、化学以外の分野では化学の知識はほとんど活かすことは出来ません。特に人体工学や感性工学は全く関係ないです(笑)。しかし、大学生活の中で学んだ論文の読み方や実験・分析に対する考え方自体は分野問わず活きています。科学に対する基礎的な考え方や知らないことを学ぶ姿勢を身に着けることができたことが一番役に立っていると思います。

合成化学コースに進学してよかったことは?

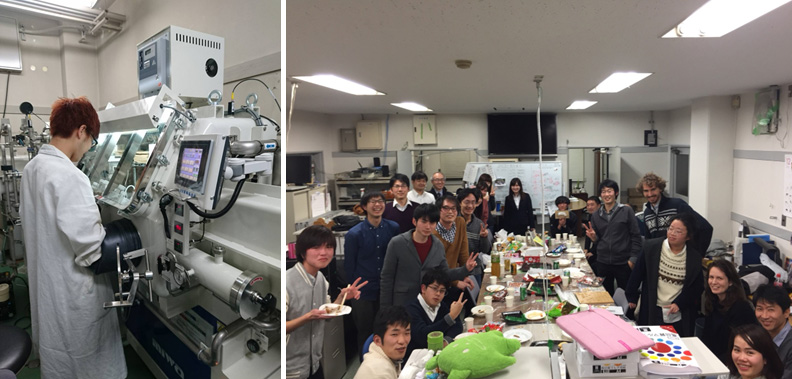

新規導入した装置での実験(左)、ともに励ましながら研究に取り組んだ研究室のみんなで楽しくご飯(右)

様々な経験の中で化学の知識や、研究に対する姿勢を身に着けられたことです。他大や国立研究所・企業との共同研究など貴重な経験をさせて頂いたおかげで、研究室にいるだけでは学べない知識や視点を得ることが出来ました。また、まだ誰も解明できていない現象を解き明かすのは苦難の連続でしたが、道を示してくれる教授陣や相談すると寄り添ってくれる研究室の仲間のおかげで前向きに研究に向き合うことが出来ました。

逆に、大変だったことは?

研究室で誰も取り組んでいないテーマの新規立ち上げに挑戦させてもらったので、実験環境がないことや頼れる人が身近にいないことが大変でした。実験装置や器具を導入することから始めて、他大や国立研究所に足を運んで実験方法やコツを教えて頂くなど、立ち上げに苦労しました。その分、自分の手で実験を再現できた時には深く感動しました。精神的に心細く辛い場面がありましたが、立ち上げたテーマは後輩へと引き継がれ今も研究が続いていることが自分の誇りになり、仕事で新しいことに取り組ことへの意欲に繋がっています。

糟谷 昂毅 (かすや こうき)

・久木研究室 (2022年(学士)、2024年(修士))

・現在の所属: 花王株式会社

学生時代の研究テーマは?

研究を共にする後輩と

学生時代の研究では、フォトクロミック分子を用いた新規機能性有機材料の開発に取り組んでいました。フォトクロミック分子とは、光反応によって分子構造が可逆的に変化し、それに伴って光学的性質も変化する分子のことです。これらで構成される結晶は、光メモリー、光スイッチなどの光学材料への応用が期待されています。特に、光応答性の多孔質結晶は、光刺激を駆動力として選択的に化学物質を吸着・放出できる材料として有望です。しかし、これまで結晶性を維持したまま構造や物性を光変調できる分子結晶はありませんでした。私は、フォトクロミック分子を新たに設計し概念実証することで、結晶性を維持したまま構造変化するシステムの構築指針を見出し、光応答性分子結晶の構築法を開発しました。

現在の仕事について

現在、花王株式会社のバイオ・マテリアルサイエンス研究所に所属しており、生物学と化学のシナジーにより新たな価値の開発に取り組んでいます。特に、私が所属している部署では、起きている現象の本質をサイエンスの視点で解明する基盤技術研究に注力しており、物事の本質理解を通した新技術の開発や製品の改良、生産効率化などを行っています。私は界面活性剤を管轄製品として担当しており、これらの界面活性剤はファブリック・ホームケアやビューティーケアなど、数多くの製品に使用されています。界面活性剤は、本来混じり合わない水と油のような異なる物質を混合させるなどの役割を担っており、現職では“界面”で起きている現象を扱う界面化学に立脚し日々研究を行っています。

合成化学コースで学んだ経験は現在どのように活きていますか?

現職でも有機化学をベースとした研究を行っており、特に有機合成のスキルと知識は活きていると感じています。大学院時代に多段階合成を行っていたこともあり、有機合成と分析は自分の中で自信のある分野だったので、会社に入ってからも自分の強みとして業務で活きています。大学院時代に当たり前のように、何気なく使っていた分析装置でも、今になって使っておいて良かったなと感じています(笑)。加えて、化合物を合成するだけではなく、その性能を評価して“モノ”としてどのような価値を提供できるか?どうやったらそれを達成できるか?をサイエンスの視点で考えながら研究できたことも良かったと感じています。大学院時代の研究分野と現職での研究分野では展開先が全く異なり、現職ではまだまだ知識として疎い部分もありますが、“分子の自己組織化”を扱うという意味で似ていると思っています。現職では、大学院時代に習得した専門性が分子設計や処方設計をする際に活かされています。

合成化学コースに進学してよかったことは?

卒業式の日に久木教授、博士前期課程の同期と一緒に

合成化学の面白さを知れたことです。すべての物質の構成単位は「分子」です。合成化学コースに入って、機能を分子構造というミクロな視点で制御することの面白さに気づきました。さらに、所望の性質や機能を得るには「分子」をどのように設計したら良いか、どうやったらその分子を合成できるかを考える力がつきました。また、自身の研究活動を通じて、外部との連携が密にある点も合成化学コースの強みだと思っています。外部の研究施設や他の研究室との共同研究により研究が加速され、そのおかげで自身の専門性を深めることができたとともに、研究の面白さをより深く知ることができました。

逆に、大変だったことは?

研究上の課題に直面した時です。私の研究では、目的化合物を多段階で合成し、物性評価までを行っていました。ただ、仮説通りにいかない場面が多く、何度も合成検討して評価を繰り返している時は合成化学特有の難しさを感じました。ただ、講義や研究の中で培った有機化学、物理化学的なアプローチで課題を克服できた時は嬉しかったですし、課題に直面したからこそ自分自身の成長に繋がったと思います。研究に失敗はつきものなので、諦めずに粘り強く考え、行動することが大事だと強く感じました。

在学生からのメッセージ

米田 英範 (よねだ ひでのり)

・倉持研究室(博士前期課程2年) *2025年9月現在

・2024年合成化学コース卒業

大学を通して特に頑張ってきたことは?

強豪校に勝利し、メンバーと勝利を分かち合っている

体育会の部活動では主将を務め、チーム運営を行いながら強豪校への勝利を目標に日々励んでおりました。活動の中では、選手間のモチベーションの差に悩まされる場面もありましたが、互いに切磋琢磨しながら技術とチームワークを高め合いました。念願の強豪校に勝利した瞬間には、何にも代えがたい達成感と喜びを味わい、非常に充実した学生生活を送ることができました。

合成化学コースに進学した理由は?

実験を通して自らの手で現象を確かめ、理解を深めていく過程に大きな魅力を感じ、研究に対する興味が芽生えました。学生実験を重ねる中で、単に結果を得るだけでなく、目の前で起こっている現象の背景や仕組みを論理的に分析し、深く理解していくことに面白さを感じるようになりました。そうした理由から、現象のメカニズム解明に重点を置く物理化学の研究室を志望しました。さらに、光を用いた分析は生体や材料など幅広い分野に応用可能であり、その未知の可能性にも強く魅力を感じたことが、倉持研究室を志望した理由の一つです。

合成化学コースに進学してよかったことは?

バレーボール大会での集合写真

メカニズムを解明する過程に強い興味を持っており、結果の背景を突き詰めていくことが研究のやりがいにつながっています。また、合成化学コースではバレーボールやソフトボール大会など、研究室の垣根を越えた交流イベントも多く、同期とも自然と仲良くなることができました。研究だけでなく、仲間との関係も大切にしながら大学生活を送れており、環境として非常に恵まれていると感じています。

逆に、大変だったことは?

M1の時に、英語で15分間の研究発表を行う機会がありました。英語での発表は初めてだったため、スライドの構成や発表内容を練ることに大変苦労しました。専門用語の英訳や、聞き手に伝わる話し方を意識しながら準備を進め、繰り返し練習を重ねました。この経験を通して、自分の研究を英語で論理的に伝える力が身につきました。その後の国際学会への参加に向けても大きな自信となり、非常に貴重な経験となりました。

研究室生活はどうですか?

院試お疲れ会での研究室写真

研究室では、恵まれたメンバーに囲まれ、日々充実した時間を過ごしています。実験に取り組む際は、成果にこだわりながら何時間でも集中して没頭しています。一方、休憩中にはおしゃべりやキャッチボールを楽しみ、和やかな雰囲気の中で仲良く過ごしています。こうしたメリハリのある生活を大切にしながら、日々の研究に励んでいます。

将来の展望

卒業までに、これまで培ってきた研究経験と課題解決力を活かし、より深い探究に取り組んでまいります。あわせて、国内外の学会に積極的に参加し、最新の知見や異分野からの視点を吸収することで、自身の専門性をさらに磨き上げます。卒業後は、舞台を大学から企業へと移し、研究者として一人前になることを目指します。これまで培った専門知識と探究心を基盤に、社会に新たな価値を創出できる人材へと成長し、社会や人々の暮らしに少しでも貢献できる存在であり続けるべく、努力を重ねてまいります。

弓田 桃子 (ゆみた ももこ)

・生体機能化学グループ(博士前期課程2年) *2025年9月現在

・2024年合成化学コース卒業

大学を通して特に頑張ってきたことは?

学部の卒業式。友達がいたから頑張れました!

大学の勉強とアルバイトの両立です。家庭教師として生徒の成長を見守れることや、飲食店でお客様に喜んでいただけることが嬉しく、アルバイトが大好きでした。一方で、せっかく入学したからには勉強も頑張りたいという想いも強かったです。そのため、テスト3週間前には勉強の計画を立て、友人と勉強会をするなど、楽しみながらも頑張りました。アルバイトなどの予定があるからこそ、だらだら勉強せず、効率よく取り組めたと思います。その結果、成績を向上させ続けることができたのは、自信にも繋がっています。

合成化学コースに進学した理由は?

未知の現象を解明する化学が面白そうだと思ったからです。実際に自分の手を動かして新しいものを作り出せる機会が多いのも魅力だと思います。また、学部1年のときから現在所属している研究室に興味を持っていたのが決め手です。

合成化学コースに進学してよかったことは?

研究室対抗バレーボール大会。練習も頑張りました!

合成化学コースでは研究室対抗のバレーボール大会やソフトボール大会があり、研究室メンバーと全力で楽しんだことがいい思い出です。イベント等で親睦が深まることで、普段の研究活動の中でも、お互いに相談しやすい関係が築けるため、役立っていると感じています。また、合成化学コースでは、化学を中心に幅広く学ぶことができます。化学は日常のあらゆるところで役立っているため、将来の選択の幅が広まったと感じました。

逆に、大変だったことは?

学部時代の授業や実験が一番大変でした。授業は内容が幅広く専門的で、理解するのが難しかったため、テスト勉強にもとても苦労しました。並行して行われる学生実験は慣れないことばかりで、体力的にも疲れ、さらにレポート作成にも苦労しました。3回生までは、常に留年や単位を落とす不安と隣り合わせな気分でした。ただ、日々の授業も学生実験も、研究室生活を過ごすうえでは、非常に意味があるものだったと思います。

現在取り組んでいる研究テーマは?

海外の大学との共同研究があり、もっと英語が話せるようになりたい!と思っています

私はDNAやタンパク質に関する研究を行っています。私たちの体の中のDNAは放射線などの影響によって損傷してしまいます。このような損傷はがんや突然変異の原因となるため、タンパク質によって修復が行われています。私の研究は、この損傷をタンパク質が修復していく過程を観察し、修復メカニズムを原子レベルで明らかにすることを目的とした研究です。修復メカニズムを明らかにすることで、将来的にはがんなどの新しい治療法や薬の開発に貢献したいと考えています。

田窪 雅斗 (たくぼ まさと)

・鷹谷研究室所属(博士前期課程1年) *2025年9月現在

・2025年合成化学コース卒業

大学を通して特に頑張ってきたことは?

学部時代はソフトテニスサークルの会長をしていました。合宿やテニス大会などイベントの企画・運営を行なっていました。旅行会社の方や合宿先の方などと話し合いを行ったり大人数のグループを動かす経験をしたりしてとても良い学びになりました。また、実験にも力を注いできました。3回生の頃からほぼ毎日実験に取り組み、その中で実験技術を磨くとともに、授業で学んだ化学の知識を実際に応用する経験を積むことができました。単なる知識ではなく、自分の手を動かしながら理解を深めることで、化学の面白さを実感できたと感じています。

合成化学コースに進学した理由は?

高校生の時、化学応用科学科ではどのような研究が行われているのか調べる中で、合成化学コースの旧直田研 (現・鷹谷研)では発光やラジカルといった研究が行われていることを知りました。当時の私にとっては高校化学の知識しかない中でも変化が視覚的にわかりやすい研究に感じられました。単純な理由ではありますが、「自分もこういう研究をしてみたい」という気持ちが芽生えました。また、高校時代から化学のもつ、あらゆるものをつくることができる創造性に強い魅力を感じていました。このような背景から合成化学コースを選択しました。

合成化学コースに進学してよかったことは?

研究室の集合写真

様々な分野の「化学」を学べたことが大きな魅力でした。有機化学だけでなく、無機化学、高分子化学、物理化学など幅広い知識に触れる中で、特に物理化学を学んだことが有機化学への興味を一層深めるきっかけになりました。有機化学で多様な合成反応を理解し、物理化学でその背景にある原理や仕組みを学ぶことで、知識がより体系的に結びついたと感じています。また、実験環境も非常に充実しており、自ら考えながら研究を進めることができました。日々試行錯誤し、新しい発見に出会う過程で、化学の面白さを存分に実感しています。

逆に、大変だったことは?

研究をする上で避けては通れないことですが、「思い通りにいかない」が常につきまとうことです。実験をして考え改善し、今度こそと思ってもまた新しい壁にぶつかる、そういったことの連続です。精神的に大変なこともありますが、その先の成功や革新的な発見を掴み取るために必要な過程だと考えるとわくわくします。今後も失敗を恐れず挑戦を続け、未知の現象や新しい価値を生み出すことを目指して努力いていきたいと思います。

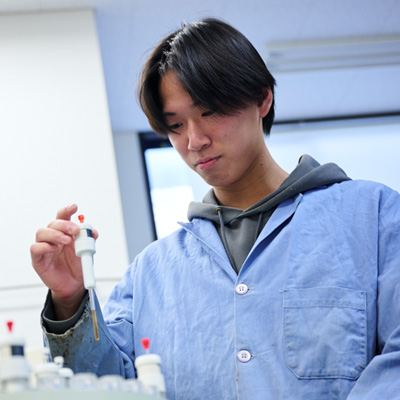

現在取り組んでいる研究テーマは?

実験室の様子

落ち着いた雰囲気の中で、それぞれが自分のテーマにじっくりと向き合える一方、困ったときや行き詰まったときにはすぐに相談できる環境が整っています。実験や勉強会を通じて日々新しい知識や技術を学べるのも大きな魅力で、自分の成長を実感しています。また、実験の合間には学生同士で和やかに会話し、ちょっとした雑談で気分をリフレッシュできるのも研究室生活ならではの良さです。こうしたメリハリのある雰囲気の中で、仲間と共に高め合いながら研究に打ち込めることにやりがいを感じています。