- 日本語

- |

- English

表面・界面機能化学グループ【 福井研究室 】

| 教授 | 福井 賢一 |

|---|---|

| 准教授 | 今西 哲士 |

| 助教 | 近藤 慎司 |

エネルギーを造り出す界面の機能に迫る

我々の研究グループでは,エネルギーを変換・蓄積する界面の機能に注目した研究を行っています。特に,固体と液体との界面に生じる電気二重層は,電池に代表される電子授受(電気エネルギー)や触媒作用に代表される物質変換(化学エネルギー)が起こる変換場を形成します。その原子・分子スケールの局所的な構造や電子状態を観測する手法の開発と解析によって,機能の源を分子論的な物理化学の言語で記述していくことを目的として研究を進めています。これらの研究は,電気エネルギーを可能な限り損失なく蓄積する技術や,触媒作用を利用した高い効率でのエネルギー変換を可能とする極めて重要な基盤となります。

エネルギーが創出・蓄積される電極界面にできる電気二重層を明らかにする

電極と溶液の界面のごく近傍には電気二重層とよばれる電荷層ができ,大きな電場が集中してポテンシャルが大きく変化するため,電池やメッキに代表される電極表面での様々な電気化学反応のdriving forceとなっています。しかし,その電気二重層を形成するのは電解質イオンや溶媒分子であり,反応分子のポテンシャルはそれら周囲の分子の配置が変化するのに伴って時々刻々変化します。したがって,界面における個々の反応分子の電子移動過程には局所的なイオンや分子の分布が重要ですが,有効な解析手法がほとんどありませんでした。

我々は,固体電極と電解質溶液との界面について,固体側の構造だけでなく,電気二重層を形成する『液体側の構造』も高い空間分解能で解析できる顕微鏡を世界に先駆けて開発に成功しました。この新しい顕微鏡(電気化学周波数変調原子間力顕微鏡(EC-FM-AFM))を使えば,電極での分子の酸化還元に伴う溶液構造の変化が直接観測でき,さらに電位印加によって集まる電荷質イオンが,界面付近の溶媒分子のネットワークを強めたり逆に弱めたりすることが分かってきました。教科書に書かれている電気化学の常識を改める必要がでてきています。色素増感太陽電池における高効率電子移動や燃料電池における酸素過電圧など広範な応用の基本プロセスである電子移動反応について,分子論的な描像を明らかにする一歩となると期待されます。

最近,新しい電解質としてイオン液体が注目されています。イオン液体は,正および負の分子性イオンのみから構成される常温で液体である物質系で,化学的安定性やイオン伝導性に優れた溶媒かつ電解質として電気化学デバイスへの応用が期待されています。特に,揮発性が低いために難燃性であり,有機電解液を用いた際に起こる発火・延焼等の恐れのない安全なLiイオン電池や,ハイブリッド自動車で一時的に電気を蓄える電気二重層キャパシタとして利用が進められています。

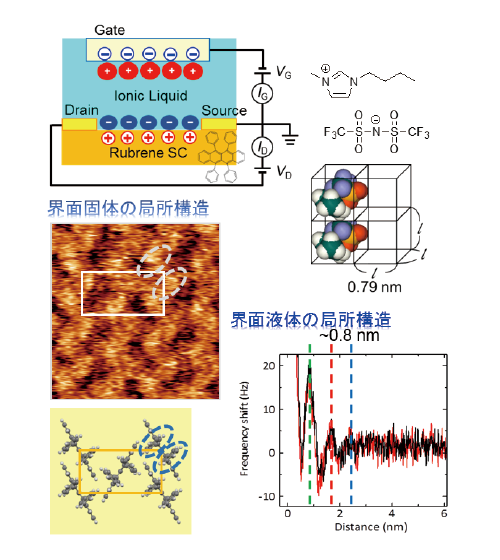

このように,イオン液体は多くの電気化学デバイスに極めて有用に思えますが,実はその核心部分を担う電極近くでのイオン液体の振る舞いは良く分かっていないのです。我々の開発した界面を観る顕微鏡の出番です。有機物の結晶はそのままでは電気が流れませんが,電子の欠損(ホール)を導入すると導電性が生まれます。ホール導入量を制御してトランジスタ動作させるのが電解効果トランジスタ(FET)です。有機半導体FET(OFET)とイオン液体との界面に生じる電気二重層を利用すると,従来のものより極めて低い電力でOn-Offできるため,省エネデバイスとして注目されています。我々の界面観測により,このイオン液体は他の固体表面と界面を形成する時とは異なり,この有機半導体とは極めて良好な界面構造を形成できること,界面を形成させるだけで自発的に理想的な伝導面ができあがることが明らかになってきました。環境面でもコスト面でも優れたデバイス創成に結びつく成果です。

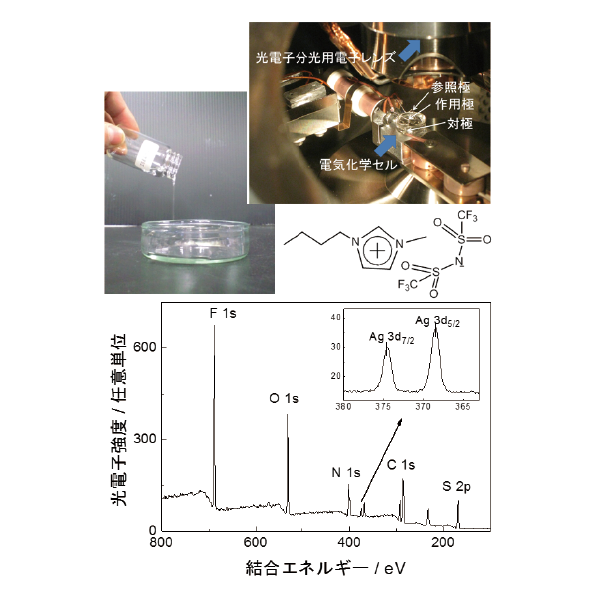

また,イオン液体は極めて蒸気圧が低いため,真空中で電気化学反応が行えます。宇宙ステーションの外の宇宙空間で液体むき出しのまま電池ができるのです。我々はこのような特性を利用し,真空中におかれたイオン液体の中で電気化学反応を起こしながら,反応物質の量や電子状態の分布を測定できる新しい光電子分光法(EC-PES)を開発しました。この方法によって,これまで取得不可能であった情報が得られてきています。例えば,イオン液体の中での金属イオンの拡散が,他の溶媒中とは機構が大きく異なり,電極から数100 μmも沖合まで濃度分布が生じるという常識はずれの事実が実証されました。界面近傍での局所構造解析手法ともっと沖合までの局所定量分析手法を同時に有するのは世界でも我々のグループのみで,先頭に立って新しい電気化学分野を構築して行きたいと考えています。

開発した顕微鏡により観測可能となった,超低消費電力で動作する有機電界効果トランジスター(OFET)の界面局所構造

イオン液体を電解質とした『真空中での電気化学』と光電子分光による界面近傍の反応種分布と電子状態の直接観測・解析. (イオン液体に溶解しているAg+イオンの光電子スペクトル)

次世代蓄電デバイスに用いる電解質を先端計測に基づき合理的に設計する

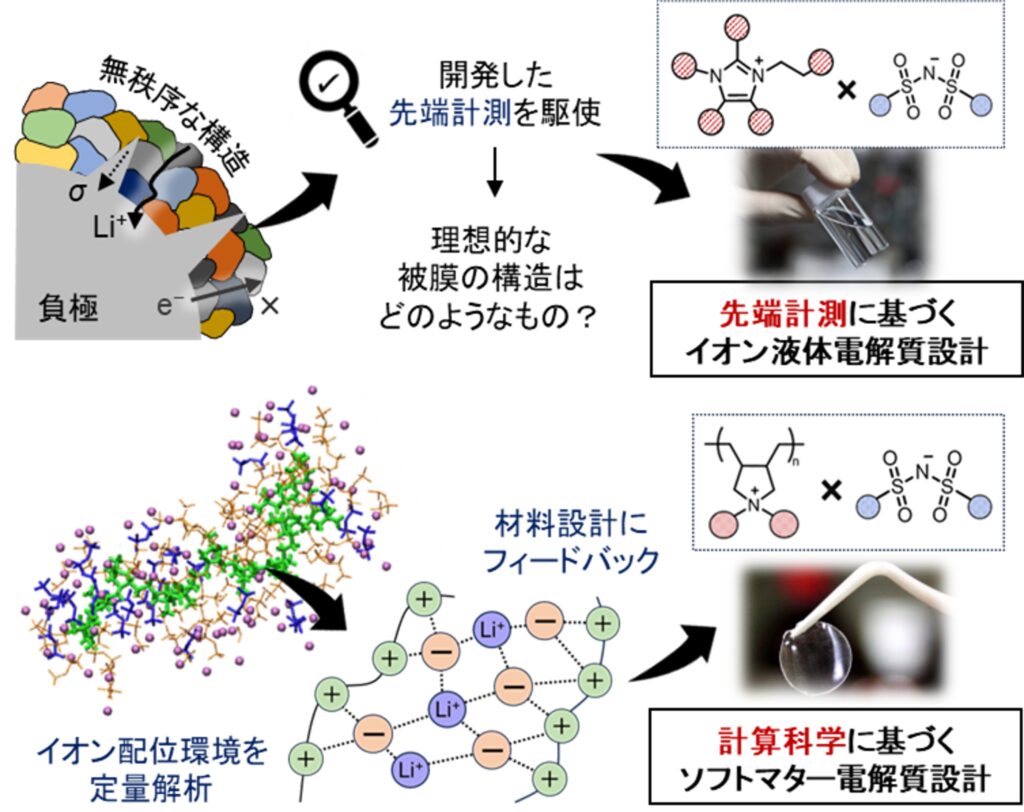

電気自動車や再生可能エネルギーの普及拡大には,より高性能で安全な蓄電池の開発が欠かせません。中でも電解質は電池の性能や寿命を左右する重要な材料です。Liイオン電池では,充電の初期段階で電解質が分解することで、電極表面に薄い不動態被膜(SEI)が形成されます。この被膜が電池の安定な動作を支えていますが,その構造は極めて複雑なため,被膜の高機能化に向けた電解質の選択は経験に基づく試行錯誤となっているのが現状です。我々は,先端的な表面分析を駆使して電解質の分解過程や被膜の形成機構を解明し,その知見に基づいて合理的な電解質分子設計を進めています。

また,海外研究機関とも連携し,イオン液体型高分子を用いたソフトマター電解質の開発にも取り組んでいます。難燃性や成形性に優れ,高い安全性と柔軟性を兼ね備えた電池の実現が期待できます。しかし,移動するイオンが高分子鎖にトラップされやすく,出力特性が低下するという本質的な課題があります。そこで,古典分子動力学計算により,イオンの配位環境を定量的に解析し,特定の配位構造内のイオン間相互作用を適切に制御する事でこの課題を解決できる事を示しました。この研究は,先端計測と計算科学を駆使し,次世代蓄電デバイスに向けた高性能な電解質材料の創出を目指しています。

先端計測に基づく次世代蓄電池の電解質設計