- 日本語

- |

- English

生体機能化学グループ

| 准教授 | 山元 淳平 |

|---|

化学を使って生命機能の分子機構を解明する

私たちは、有機合成化学、物理化学、分子生物学などの知識と技術を使って、化学の視点から生命現象の解明を目指しています。特に、核酸(DNAやRNA)とタンパク質の分子認識や反応機構を解明するための研究を行っており、基礎研究の成果を医療分野で利用可能な機能性分子の創製などに応用したいと考えています。最近の研究の中心は、DNA損傷とその修復に関する生物化学であり、学際的な領域の研究を通して、化学と生物学の両方を理解し広い視野を持った人材の育成を行っています。

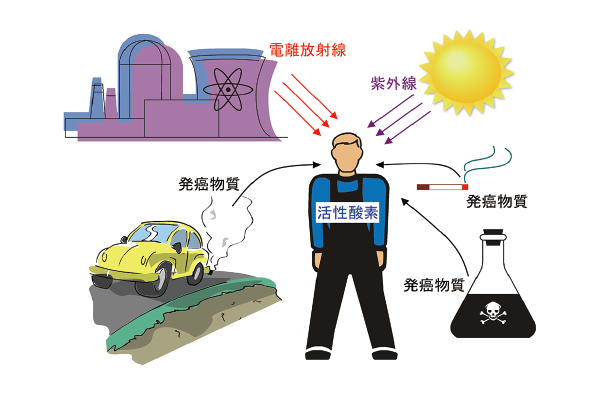

我々はDNAに損傷を引き起こす様々な要因に曝されている

損傷塩基を有するDNA断片の化学合成

遺伝子の本体であるDNA、その中でも遺伝情報の本質である塩基部分は化学物質や紫外線などにより化学構造の変化(損傷)を受けます。DNAの損傷は突然変異を引き起こし細胞の死やがん化の原因となりますが、生物はDNA損傷を修復するシステム(酵素やタンパク質複合体)を有しているため、通常は正常な遺伝情報の伝播が維持されます。DNAの損傷による突然変異やその修復を研究するためには、特定の損傷塩基を任意の塩基配列(塩基の並び)の中に入れたDNA断片(オリゴヌクレオチド)が必要ですが、当グループではそのようなオリゴヌクレオチドの化学合成法を開発してきました。

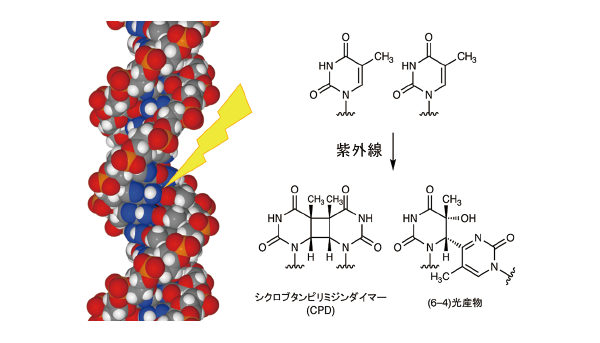

(左)DNAも有機化合物なので、生体内で化学反応を受 ける(右)DNA中の紫外線損傷

紫外線損傷DNAを光で修復する光回復酵素

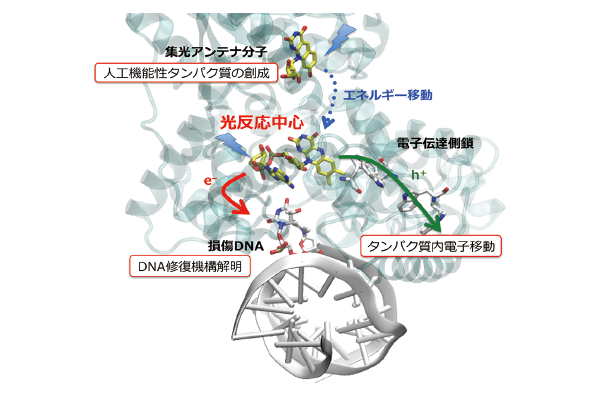

紫外線損傷DNAを認識し光依存的に修復する光回復酵素は、原核生物から高等生物まで幅広く保存されているDNA修復酵素であり、その反応は光受容中心であるフラビンアデニンジヌクレオチドからの電子移動によって担われています。ヒトは光回復酵素を保有していませんが、アミノ酸配列および3次元構造が光回復酵素と非常に似ているクリプトクロムと呼ばれる24時間生体リズム形成に関わるタンパク質を持ち、光回復酵素からクリプトクロムへどのように機能が進化してきたのかという点にも注目が集まっています。これまでに、変異原性が高い紫外線損傷である(6‒4)光産物を認識・修復する(6‒4)光回復酵素の基質認識、修復反応機構、タンパク質内電子移動について研究を行い、この酵素の光応答反応について新たな知見を得てきました。特にDNA修復反応機構の解析において、特殊な修飾を導入したオリゴヌクレオチドを用いることで修復反応に伴う損傷塩基の消失と修復産物の形成を同時に観測できるようにしました。そのオリゴヌクレオチドを使って実験をしたところ、酵素の発見から数十年の間想定されていた反応機構とは異なり、中間体の形成を伴う逐次的2光子反応であることを明らかにしました。近年では、酵素反応の基礎研究だけではなく、合成化学、分子生物学、計算科学の知見を組み合わせることで、光回復酵素・クリプトクロムの人工機能進化の可能性や、より高機能な光受容能・酵素活性を持つ人工機能性タンパク質の開発に取り組んでいます。

近紫外~青色光を使って(6‒4)光産物を直接修復する (6‒4)光回復酵素の光応答反応

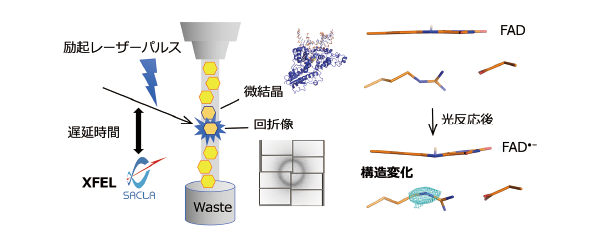

タンパク質が機能する様子を捉える動的構造解析

生体分子の三次元構造を明らかにすることで、酵素の触媒機構に関する深い洞察を行うことができます。X線結晶構造解析は生体分子の化学構造を高分解能で解くことができる強力な手法である一方で、酵素が機能するまさにその瞬間の三次元構造を捉えることは、容易ではありません。しかし、X線を一瞬だけ光るパルス光として発振できるX線自由電子レーザー(XFEL)の登場により、別光源の可視光レーザーで反応開始させた後のタンパク質三次元構造を得ることができるようになりました。我々は本測定法を用いて、光回復酵素の補酵素フラビンが還元されるにつれて、補酵素や周辺アミノ酸側鎖が大きく構造変化する様子を捉えることに成功しています。現在は、核酸合成化学と分子生物学の知見を活かし、この動的構造解析法をさまざまなDNA修復酵素の反応機構解析に用いることを目指しています。

(左)XFELを用いた動的構造解析の概略(右)光反応前後のフラビン 構造の変化

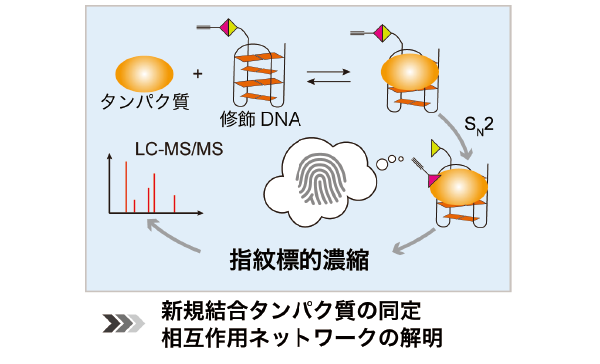

タンパク質-DNA高次複合体の分子指紋捜査:新規創薬ターゲットの拡充に向けて

生命現象は単一のタンパク質によって引き起こされるわけではなく、様々な分子が関与して逐次的に反応が起こることによって、最終的にある生命現象が発現します。従って、生命現象の理解深化にはタンパク質のそのものの分子機能の解明のみならず、タンパク質-タンパク質間相互作用ネットワークを含めた高次複合体の理解が必要です。我々は核酸化学合成の強みを活かし、ターゲット核酸に結合するタンパク質群を網羅的に化学修飾するプラットホームを開発しました。タンパク質が核酸にふれた履歴、つまり指紋を化学修飾として残し、その指紋を持つタンパク質のみを選択的に濃縮してプロテオーム解析に供することで、ターゲット核酸に直接結合するタンパク質だけでなく、それと複合体を形成するタンパク質を同定することができます。これを指紋標的濃縮法と名付け、本法によりシトシン四重鎖DNAと呼ばれる高次DNA構造に結合するタンパク質を新たに同定しました。特殊な核酸構造は疾患と関連するものも多く、その核酸を認識するタンパク質は創薬ターゲットになります。本手法を様々な核酸に適応することで、新規創薬ターゲットの拡充につながることを期待しています。

指紋標的濃縮法の概略