- 日本語

- |

- English

光物理化学グループ【 倉持研究室 】

| 教授 | 倉持 光 |

|---|---|

| 准教授 | 伊都 将司 |

| 助教 | 五月女 光 |

極限的なレーザー分光計測で迫る複雑系の分子ダイナミクス

タンパク質をはじめとする複雑分子がいかにして高度な機能を実現するのか、その精緻な分子機構を解明することは、現代化学の最先端課題の一つです。特に、機能性複雑分子が達成する化学反応の特異的な選択性や高効率の理解は、基礎科学的意義にとどまらず、より洗練された人工分子システムや物質材料の創出に向けた設計指針を与えるという点で、応用科学的観点からも極めて重要です。こうした分子の反応や機能を制御する分子機構を明らかにするためには、反応物から生成物に至るまでの化学反応ダイナミクスを、電子状態・分子構造の観点から、高い時間分解能で精密に観測することが求められます。これに対し、私たちは最先端の光技術に基づく独自の超高速分光法・非線形分光法・顕微分光法を開発・駆使し、分子の反応をまるで手に取るように観察し理解することで、化学反応研究の新たな地平を切り拓くことを目指しています。

超高速・非線形分光による凝縮相複雑系の反応ダイナミクスの観測と解明

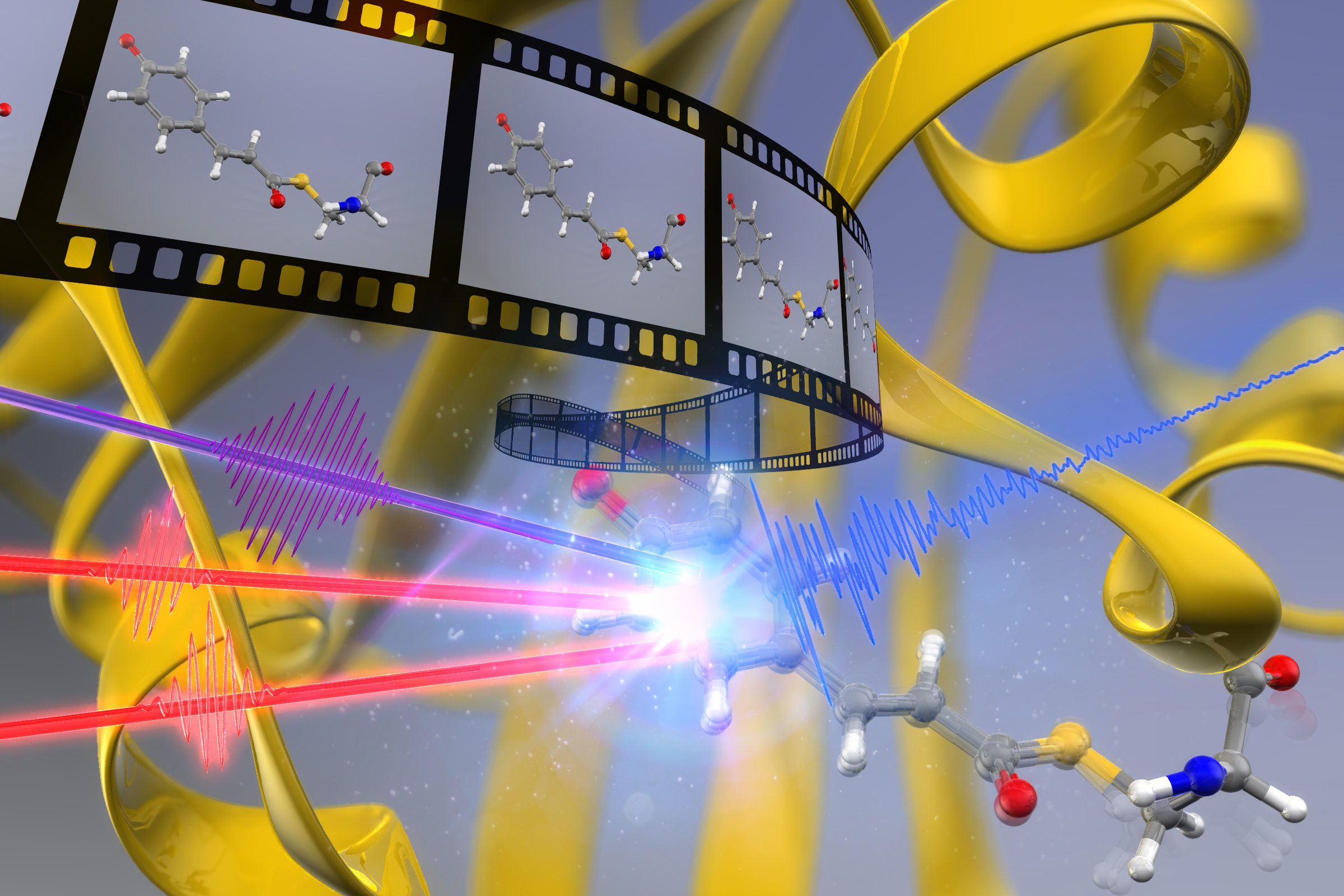

化学反応の本質的理解には、反応に伴う分子の電子状態や構造の変化を、可能な限り高い時間分解能で時々刻々と観測することが必要不可欠です。私たちは、電場の振動わずか数サイクルに相当する、極めて短い時間幅を持つ極短パルスレーザー光を発生させ、これを用いた独自の超高速・非線形分光法により、反応過程における電子状態や構造の変化を極限的な時間分解能で追跡し、反応性や機能発現を決定づける分子機構の解明に取り組んでいます。これまでに、化学結合の開裂・生成・異性化、芳香族性の発現といった、化学の根幹をなす基礎過程に伴う構造変化の実時間観測、さらに光受容タンパク質や蛍光タンパク質といった複雑な生体分子における機能発現初期過程の電子・構造ダイナミクスの解明に成功してきました。また、こうした極限的なレーザー分光計測を室温・溶液中で単一分子レベルで実現するための新しい手法と光源の開発にも取り組んでいます。

反応の瞬間を捉える究極のフラッシュ、“数サイクルレーザーパルス”の発生と制御

極限的な超高速・非線形分光計測を支える基盤技術として、私たちは最先端の光技術に基づく多様な極短パルスレーザー光源の開発に取り組んでいます。高出力・高繰り返しのフェムト秒レーザー再生増幅器やファイバーレーザー増幅器を基盤とし、自己位相変調、高調波発生、光パラメトリック増幅などの非線形光学過程を駆使することで、紫外〜近赤外領域の広範な波長域にわたり、10フェムト秒(100兆分の1秒)級の極短パルス光を発生させる独自の光源を構築しています。このような、電場の振動わずか数サイクルに相当する時間幅を持つ極短パルス光を用いることで、分子ダイナミクスを究極的な時間分解能で追跡できるだけでなく、分子の電子・振動運動が関わる多様な量子コヒーレント現象の観測も可能となります。こうした光源は、反応の瞬間を捉える“究極のフラッシュ”として、先端分光計測技術のさらなる高度化を支える中核的な要素となっています。

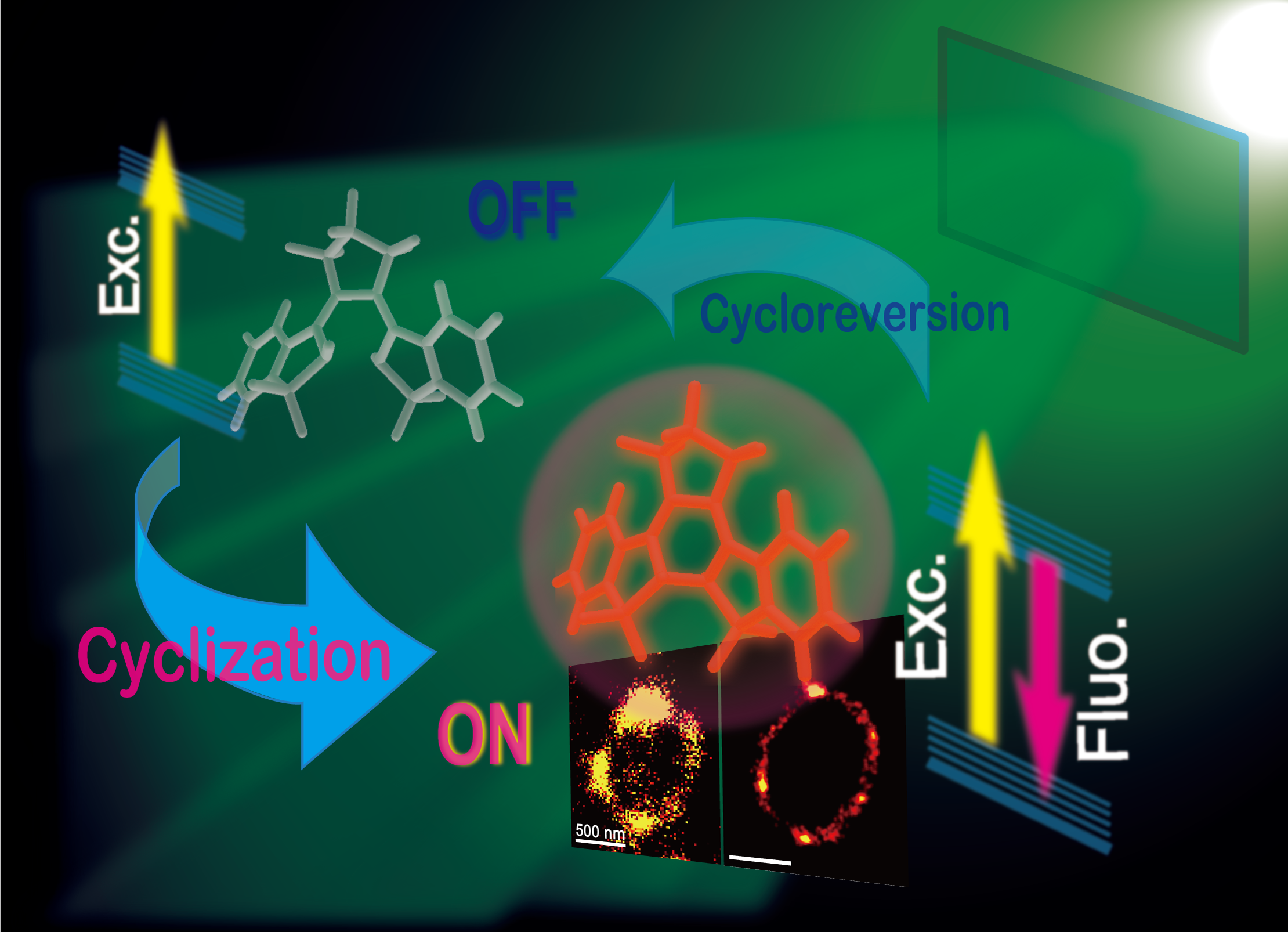

マテリアルを単一分子の振舞いから評価する(伊都グループ)

分子の周囲環境の性質やその運動状態は、分子自身のエネルギー揺らぎと密接に関係しています。例えば非晶質固体中では、時間や空間に依存して一つ一つの分子の周囲環境が変化します。多くの分子を一度に観測すると、これらの環境差異は平均化されてしまいますが、個々の分子を個別に観測することで、同一の媒体中に存在する分子であっても、それぞれがわずかに異なる環境に基づいて異なる挙動を示すことが明らかになります。このような単一分子の振る舞いを数nm精度で観察することで,材料のナノ構造を超解像でイメージングしたり,材料をナノ精度で評価したりすることが可能な超解像材料評価法を開発しています。特に,我々が開発した「単一波長励起による自発的蛍光スイッチング(MEFS)」を用いると,従来は困難であった,極めて多数(>数万個)の単一分子の挙動を数時間に渡って観測することができます。これを用いて,単一分子の挙動とマクロな材料(分子集合体)の物性を相関付ける新たな計測法・概念の創出に挑戦しています。

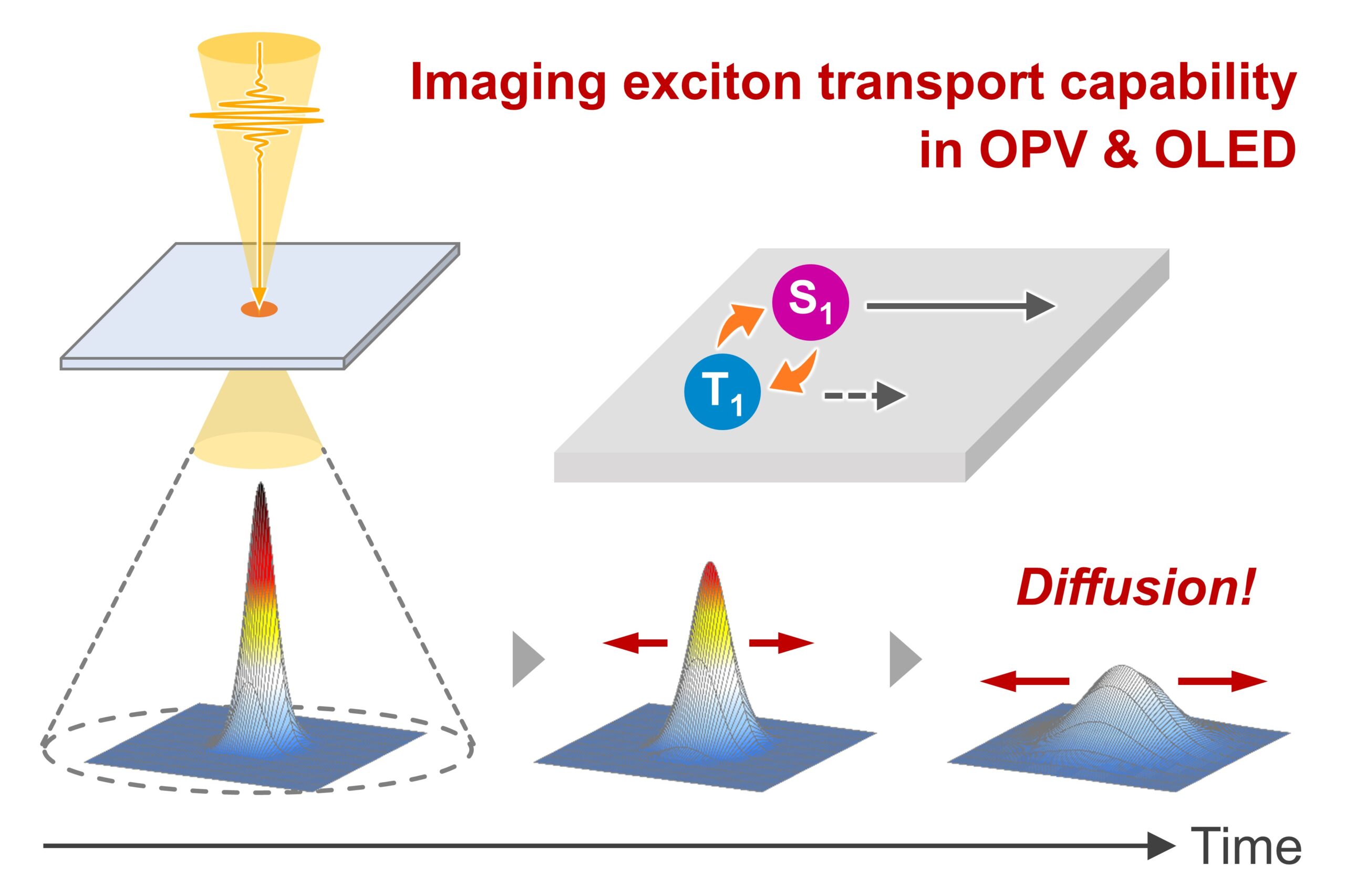

励起子拡散ダイナミクスのリアルタイム可視化技術の開発と応用(五月女グループ)

有機太陽電池(OPV)や有機EL(OLED)に代表される光電変換材料では、光照射や電流注入によって生成される励起子や電荷キャリアが、光エネルギー変換の根幹を担っています。これらの担体が材料内部を移動・拡散する過程を理解し、制御することは、デバイス性能の最適化に直結する重要な課題です。私たちはこの課題に取り組むため、独自に開発した顕微鏡を用いて、励起子の拡散過程を実空間かつ時間分解で、コマ送りのように可視化する手法を確立しました。この手法により、デバイス性能を左右する励起子の拡散長を高精度で定量することが可能となります。さらに本手法を通じて、電子スピンに依存した励起子拡散の過程が明らかとなり、空間的に散逸した励起子が再び集合する新奇な現象も見出されています。また、材料内部の空間不均一性に起因する拡散特性の違いを位置ごとに解析し、局所的な物性と励起子挙動との相関を明らかにする研究にも応用しています。