- 日本語

- |

- English

Correlated Molecular Functions Group

| Professor | Tetsuro KUSAMOTO |

|---|---|

| Lecturer | Ryota MATSUOKA |

| Assistant Professor | Asato MIZUNO |

Correlated Molecular Functions Group

分子の多様性を活かして新しい光・電気・磁気相関機能を開拓する

物質科学の醍醐味は多様性であり、無限とも言える元素の組み合わせ・繋ぎ方・並べ方から望み通りの構造を作り上げ、その構造-機能相関を解明することは、物質科学の発展の礎となる最重要課題です。私たちの研究グループでは、不対電子を有する有機化合物(ラジカル)や金属錯体を新たに設計・合成・配列し、その機能を解明する研究を進めています。機能の源である物質中の電子の振舞いを詳細まで理解することで、より高次の機能や新奇機能を創り出すための方法論や物質設計指針の確立に取り組んでいます。基礎科学に立脚した研究を通して、我々の将来の暮らしを支える未来材料の開発に貢献するとともに、物質科学にブレイクスルーを産み出すことを目指しています。

光る安定ラジカルの開発

発光を示す有機化合物は、発光デバイスや光センサー、バイオイメージングに資する重要物質として、基礎と応用の両面から注目を集めています。中でも開殻電子構造を有する(=不対電子を有する)有機化合物であるラジカルは、閉殻電子構造を有する一般的な化合物とは異なる発光特性を示すことが期待されています。しかしながらラジカルは一般的に非常に活性が高く、不安定で短寿命な分子であり、その発光特性に関する理解は進んでいません。私達のグループでは、高い化学安定性と発光性を兼ね備えた新しいラジカルを、独自の分子設計コンセプトを基に様々に開発し、この未開拓領域を切り拓くべく研究に取り組んでいます。

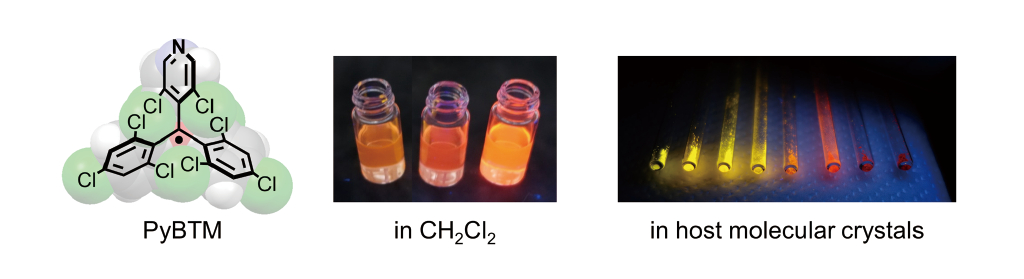

例えば私たちが開発した発光ラジカルPyBTMは、ジクロロメタン溶液中およびポリマーなどの固体担体中において明瞭な発光を示します。PyBTMの化学構造を基に、ハロゲン原子置換、π共役の拡張、金属イオンとのハイブリッド(錯体形成)などにより多様な化学構造を有する発光ラジカルを創り出し、物質の構造と機能、電子状態の相関関係を詳しく調べることを通して、ラジカルならではのユニークな発光特性の実現や、発光デバイスの作製に挑戦しています。

スピンと発光が相関した新しい機能の創出

ラジカルの不対電子がもつスピンは物質の磁性の源であり、これに由来してラジカルは数多くの魅力的な磁気的性質を示します。ラジカルの発光特性とスピンが相互に影響しあった(=相関した)物性の開拓は、スピンを持たない閉殻分子では達成し得ない新たな光機能の創出につながる重要研究課題です。しかし、これまでラジカルの発光物性と磁性は相互に切り離されて研究されてきており、そのような新奇な相関物性は実現されてきませんでした。

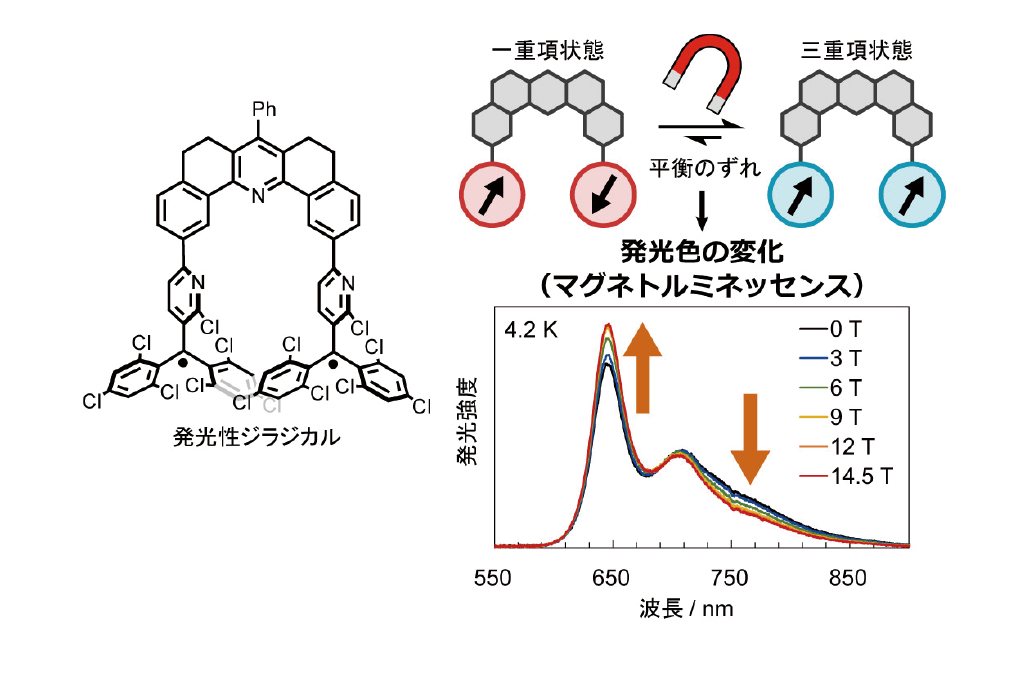

私たちは発光ラジカルユニットを2つ以上集合させた分子系(ラジカルをホスト中にドープした固体や分子内にラジカル部位を2つ持つジラジカル)を作成し、それらの発光色が磁場によって変化するユニークな現象(マグネトルミネッセンス)を世界に先駆けて見出しました。この現象は、ラジカル集合体が磁場中でスピンの向きを揃えようとすることと、ラジカル集合体がスピンの向き(スピン状態)に依存して異なる発光を示すことに起因しており、まさにラジカルのスピンと発光が協奏した現象であると言えます。多様な構造やスピン状態をもった発光ラジカル、あるいはその他の発光開殻分子を用いることで、さらに新たな磁気・光相関物性の創出に挑戦しています。

物質の幾何学構造に起因する分子機能の創出

物質の機能は、その化学構造のみならず幾何学構造(対称性)にも大きく影響されます。中でも平面内に六角形が敷き詰められたような構造である二次元蜂の巣構造(ハニカム格子構造)は、炭素の同素体として有名なグラフェンでもみられ、ディラックコーン型のバンド分散やこれに基づく特異な物性を与える特徴ある構造です。しかしながら、このような二次元幾何学構造を望み通りに秩序性高く作り上げるのは、いまだに難しい課題です。

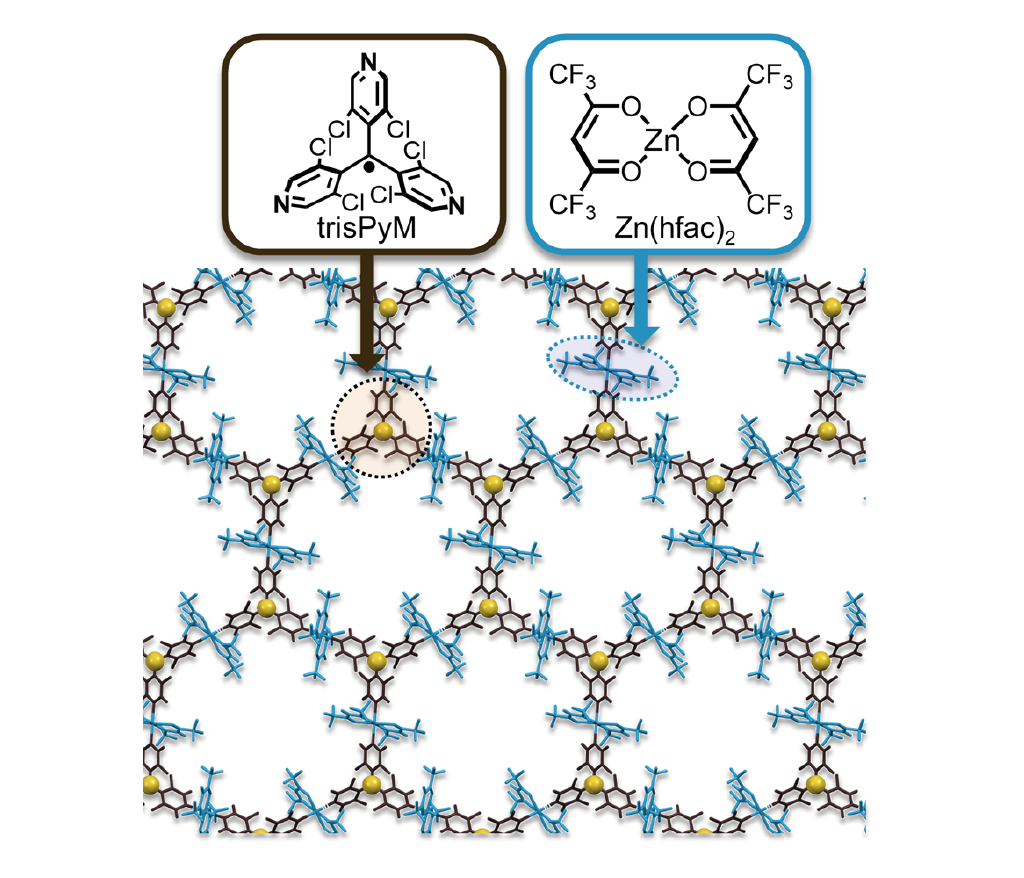

私たちは三角形の分子構造を有する発光安定ラジカルtrisPyMと金属原子の自己集積を利用して、ハニカム格子構造を持つ結晶性固体を合成し、その機能を調べています。例えば、ラジカルと亜鉛原子を組みあわせた物質は、狙い通りのハニカム格子構造を形成しているのみならず、印加磁場の大きさに応じて発光の強さが可逆変化することを見出しました。亜鉛以外の多種多様な金属原子、例えば不対電子をもった銅原子を用いることで、グラフェンでは実現できない未踏機能を発現する新たなハニカム格子物質の創製に挑戦しています。

新しい分子配列を有する分子性伝導体・磁性体の開発

不対電子を持つラジカルや金属錯体の固体では、分子同士が密に集積した状態にあるため、不対電子間に有効な電子相互作用が働きます。その結果、金属的な電気伝導性、超伝導、強磁性(磁石になる)など、多彩な電気磁気機能が発現します。このような機能は、固体中での分子の配列様式に大きく影響されるため、新しい分子配列を創り出すことは、新奇な電気磁気機能の実現のための有用なアプローチとなります。

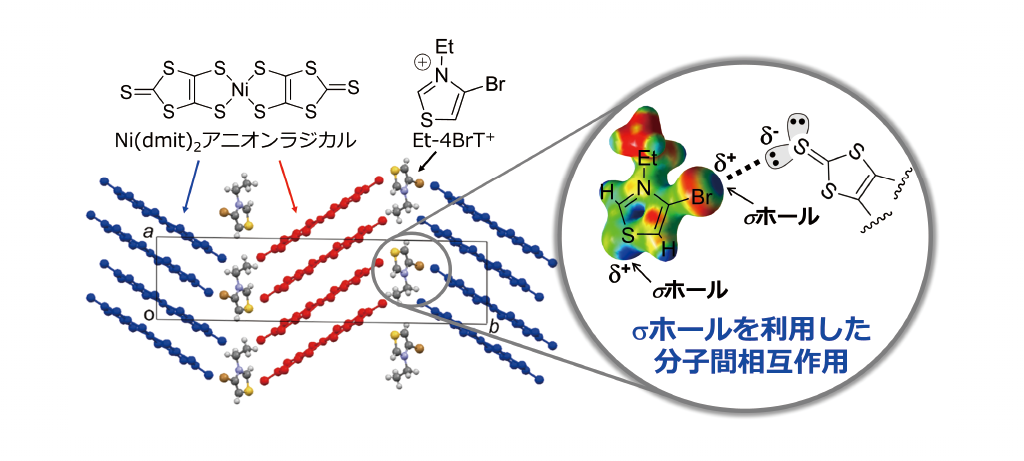

私たちは、分子間に働く非共有結合的な相互作用であるσ(シグマ)ホール結合を利用して、Et-4BrTカチオンとNi(dmit)₂アニオンラジカルからなるイオン性の分子固体を作製しました。この固体中では、アニオンラジカル分子が二種類の異なる分子配列を形成しています(図中、赤色および青色で示される分子配列です)。この特徴的な分子配列様式に基づき、この固体は、強磁性や巨大負性磁気抵抗等の特異な分子機能を示します。このように我々は、新しい分子配列を創り出すことで、鉄や銅などの無機物質では見られない新機能の実現を目指しています。