- 日本語

- |

- English

Research Center for Solar Energy Chemistry,

Field of Solar Energy Conversion

| Professor | Shuji NAKANISHI |

|---|---|

| Associate Professor | Kazuhide KAMIYA |

| Technical Staff | Takashi HARADA |

Research Center for Solar Energy Chemistry, Field of Solar Energy Conversion

環境・エネルギーの化学 ~光合成を学び、模倣し、超えてゆく~

光エネルギー環境化学グループでは、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーをより有効に活用することで、エネルギーや環境に関わるさまざまな問題を根本から解決していきたいと考えています。そのために、「新しいエネルギー変換材料やエネルギー変換システムを生み出すための化学研究」を進めており、電気化学を中心に、無機材料化学や光化学、計算化学、さらには分子生物化学など、さまざまな分野の知識や技術を組み合わせながら取り組んでいます。こうしたアプローチによって、これまでにない仕組みや材料を生み出し、持続可能型社会の実現に貢献したいと考えています。また、再生可能エネルギーの広い普及を支えるために欠かせない技術の一つとして、次世代二次電池の開発にも力を入れています。

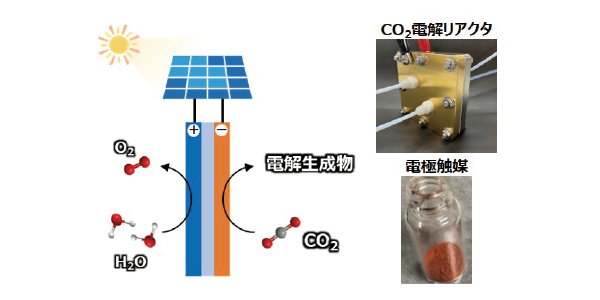

人工光合成の化学:電気化学・触媒化学によるCO₂の資源化

光合成には、私たちの身の回りにある二酸化炭素を有機物、つまり資源へと変換する機能が備わっています。しかし、現代社会では光合成が処理できる量をはるかに超えるCO₂が日々大気中に放出されており、その結果、地球規模での炭素循環バランスが大きく崩れてしまっています。こうした課題に対し、クリーンな太陽エネルギーを活用して、CO₂を価値ある物質へと変換・固定化する「人工光合成」の技術は、人類がぜひとも手に入れたい重要な鍵となります。私たちはこの壮大な目標に向けて、電気化学や触媒化学の知見を駆使しながら挑戦しています。

具体的には、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーから得られる電力を使って、CO₂をさまざまな有用な化合物へと変える電気化学的変換技術の開発に取り組んでいます。こうした変換により、たとえば一酸化炭素(CO)やギ酸(HCOOH)、エチレン(C₂H₄)、エタノール(C₂H₅OH)、酢酸(CH₃COOH)など、さまざまな物質を得ることが可能になります。この技術を実用的で意味のあるものにするには、目指す化合物の生成を効率よく進めつつ、不要な副産物の生成はできるだけ抑える必要があります。つまり、反応の「選択性」と「速度」をともに高めることが求められ、正・副反応の活性化エネルギーを自在に制御する高度な触媒化学の知識が欠かせません。さらに、システム全体としてのCO₂の利用効率を高めたり、必要なエネルギー量を抑えたりといった、触媒の力を最大限に引き出すための周辺技術の開発も重要です。私たちは、こうしたさまざまな課題に対して、分子化学を土台に据えながら、分野を横断した視点で総合的に取り組んでいます。

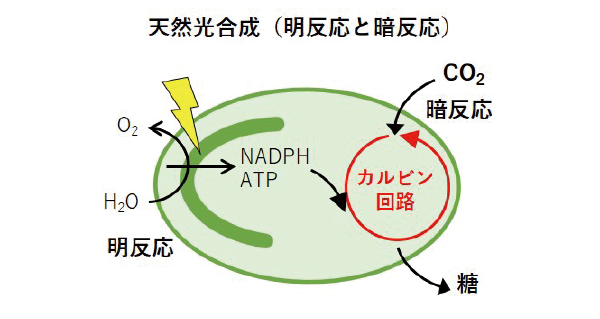

化学と生物学の融合によるCO₂の資源化

光合成におけるCO₂固定のプロセスは、大きく分けて「明反応」と「暗反応」という二つの段階から構成されています。明反応では、光のエネルギーを受け取った光化学系での電荷分離を起点に、その後の電子移動反応の連鎖を通じて、NADPH(還元力の供給源)とATP(化学エネルギー)が生成されます。続く暗反応では、カルビン回路と呼ばれる環状の反応ネットワークの中で、これらのNADPHとATPを利用して、大気中のCO₂が糖類などの複雑な有機化合物へと変換されます。さらに光合成には、周囲の環境が刻々と変化しても適切に応答し、必要に応じて自らの機能を修復するという、生物特有の柔軟性や自己維持能力が備わっています。こうした「生き物らしさ」ともいえる高度な機能は、一体どのような化学的プロセスによって支えられているのでしょうか。この問いに答えることは、変動する自然環境の中でも全体として調和的に働き続ける、まるで植物のような「次世代型人工光合成システム」の実現に繋がります。私たちは、電気化学、材料化学、分子生物学といった多様な手法を活用しながら、生物が持つ精緻な物質変換のしくみを理解し、それを人工的な技術へと応用することに挑戦しています。

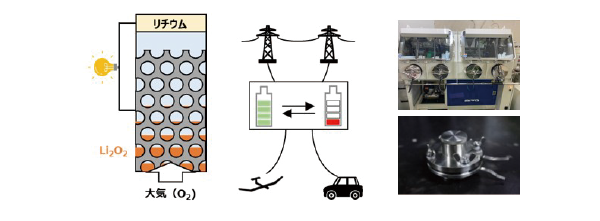

酸素を利用した次世代二次電池:空気電池

太陽電池をはじめとする再生可能エネルギー由来の電力を、より広く、安定的に活用していくためには、天候や時間帯によって大きく変動する発電量を柔軟に吸収・調整できる高性能な二次電池の存在が不可欠です。特に、エネルギー容量が大きくて長時間の電力供給が可能であること(長持ち)と、重量当たりのエネルギー密度が高く軽量であること(軽い)という、二つの性質を兼ね備えた二次電池は、モビリティや輸送機器などの移動体への搭載にも適しており、再エネ電力の利用範囲を大きく広げることができます。幸いなことに、地球の大気には光合成による長年の自然活動の結果として、およそ20%もの酸素が豊富に含まれています。この空気中の酸素を、電池の正極活物質として直接利用することができれば、反応物を電池内にあらかじめ蓄える必要がないため、きわめて軽量で、しかも長時間使える、理想的な次世代型の二次電池の実現につながります。私たちは、こうした発想に基づいて、空気中の酸素を積極的に活用するリチウム空気二次電池の研究に取り組んでいます。将来的には、持ち運びが容易でエネルギー効率の高い蓄電技術として、再生可能エネルギーの本格的な普及を支える基幹技術とすることを目指しています。

Research Center for Solar Energy Chemistry, Field of Solar Energy Conversion